Meister im Wasser:

Die Bisamratte – Meister im Wasser, geschickt im Höhlenbau und eifrig auf der Jagd nach Pflanzen!

Wo sie auftaucht, hinterlässt sie ein Netz aus Pfaden, Bauten und Fressplätzen – keine Wasserpflanze bleibt lange unberührt.

BISAMRATTE

STECKBRIEF

Name: Bisamratte (Ondatra zibethicus)

Männlich: Bisamratte

Weiblich: Bisamratte

Junge: Jungbisam

Ordnung: Nagetiere

Größe:

Kopfrumpflänge: bis zu 35 cm

Schwanzlänge: ca. 22 cm

Gewicht: bis zu 2 kg

Paarungszeit:

März-September

Wurfzeit:

April-Oktober

Junge: 2 Würfe pro Jahr,

5-6 pro Wurf

Alter: bis ca. 3 Jahre

Wie sieht die Bisamratte aus?

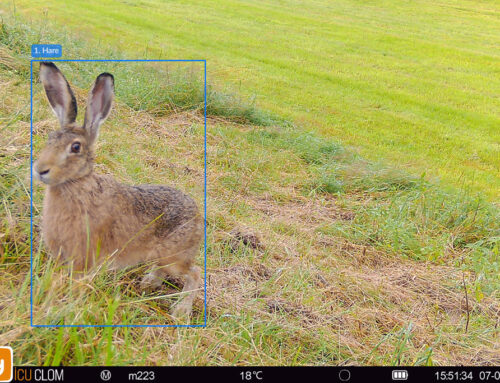

Die Bisamratte ist etwa so groß wie ein Kaninchen. Auffällig ist der Schwanz: Er ist fast so lang wie der Körper, seitlich zusammengedrückt und dadurch schmal und hoch – d. h. bis drei Mal so hoch wie breit. Das unterscheidet die Bisamratte klar vom Biberschwanz und vom Schwanz des Nutrias.

Die Hinterfüße sind deutlich größer als die Vorderfüße und mit Schwimmhäuten ausgestattet. Ihr dichtes, wasserabweisendes Fell hält sie warm und macht sie im Wasser besonders flink. Am Kopf fallen die kleinen Ohren und die relativ kurzen Schnurrhaare auf. Die Augen sitzen hoch am Kopf – so kann die Bisamratte sehen, während der Körper größtenteils unter Wasser bleibt. Wenn sie schwimmt, ist meist nur der Kopf und manchmal ein kleiner Teil des Rückens sichtbar.

Bisamratte, Biber und Nutria lassen sich an ihren Schwänzen unterscheiden:

- Bisamratte → schmal, seitlich zusammengedrückt

- Biber → breiter, flacher, wie ein Paddel

- Nutria → rund und gleichmäßig dick

Wo leben Bisamratten?

Die Bisamratte ist ein ursprünglich in Nordamerika beheimatetes Nagetier, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur Pelztierhaltung nach Europa eingeführt wurde. Von dort gelangten zahlreiche Individuen durch Ausbrüche aus Pelztierfarmen oder gezielte Freisetzungen in die freie Wildbahn. Aufgrund ihrer hohen Anpassungsfähigkeit und Fortpflanzungsrate konnte sich die Art rasch etablieren und besiedelte in den folgenden Jahrzehnten weite Teile Eurasiens. Heute ist die Bisamratte von Westeuropa bis in den Fernen Osten Russlands verbreitet und kommt auch in Österreich regelmäßig vor. Bevorzugt werden Lebensräume mit langsam fließenden oder stehenden Gewässern wie Teichen, Altwassern, Kanälen und Kleingewässern, insbesondere in tieferen Lagen.

Lebensweise und Sozialverhalten:

Die Bisamratte ist die größte Vertreterin der Wühlmäuse und besonders stark an ein Leben im Wasser angepasst. Sie bewohnt entweder selbst gegrabene Erdbauten mit unter Wasser liegendem Eingang oder errichtet kuppelförmige Burgen aus Pflanzenmaterial, die bis zu einem Meter hoch werden können. Diese Bauten dienen als Schutz vor Feinden und Witterung sowie als Brutstätte.

Sie ist überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv, kann jedoch auch tagsüber beobachtet werden. Sie ist geschickt im Schwimmen und Tauchen, erkundet die Uferbereiche auf der Suche nach Nahrung und nutzt dabei regelmäßig festgelegte Schwimmwege. Bisamratten bringen mehrmals im Jahr fünf bis sechs Junge zur Welt. Die Jungtiere sind zunächst nackt und blind. Nach etwa einem Monat sind die Jungtiere selbstständig. Weibchen können schnell wieder trächtig werden, was ein schnelles Wachstum der Population ermöglicht.

Besondere Eigenschaft:

Die Bisamratte kann bis zu 15 Minuten unter Wasser bleiben.

Was fressen Bisamratten?

Die Bisamratte ist überwiegend pflanzenfressend und nimmt vor allem Wasser- und Uferpflanzen zu sich. Gelegentlich ergänzt sie ihre Nahrung mit tierischer Kost, darunter Muscheln, Krebse, Insektenlarven oder auch tote Fische.

Feinde & Bedrohungen

Zu den natürlichen Feinden der Bisamratten zählen Fuchs, Marder, Seeadler, Uhu und große Raubfische. Jungtiere sind zudem anfällig für Reiher und Greifvögel. Bisamratten sind ursprünglich nicht in Europa heimisch und zählen zu den invasiven, gebietsfremden Arten. Dies ist hoch problematisch, da Bisamratten damit in Konkurrenz mit heimischen Tierarten treten und Lebensraum sowie Nahrungsgrundlagen für heimische Arten verknappen. Jägerinnen und Jäger verwenden viel Zeit, Geld und persönliches Engagement darauf, die Schäden an der heimischen Tierwelt zu vermindern und die Ausbreitung der Bisamratte einzudämmen.

UNSERE

LESE-EMPFEHLUNG

Bildquellen für diesen Beitrag: © Canva by Jagdfakten.at | © Pixabay

Autor für diesen Beitrag: V. Toff / Jagdfakten.at

DIESEN

BEITRAG TEILEN